内容简介 · · · · · ·

【编辑推荐】

🏡一部亲历者的记忆之书,与自己及同代人对话。

“《璩家花园》创造了一个‘记录’——它是我现有的十四部长篇小说中体量最大、时间跨度最长的作品。这部小说中有太多我的记忆。写作的时候,这些人就在我的眼前,就在我的身边。很显然,我正在和自己及同代人对话。”

🏡不同作家眼中,是不同的“人世间”。

致敬平民品格,续写当代《南京传》。

一座老宅院,三代人,七十年间的沉浮起落。正如《南京传》是以南京为窗口讲述中国历史,《璩家花园》也不仅是关于南京的故事,而是关乎人与时代关系的故事。

🏡一个像“阿甘”一样的傻小子“一事无成”的一生。

过好平凡的日子,也是一件了不起的本事。

“我想写一个有爱的男人,成功与否对他来说不重要。他爱一个人,可以爱一辈子。他的爱有着落,他是最幸福的人。”

🏡一个父亲留给女儿的人生故事。

渐渐远去的日子,在诉说中得以长存。

从传呼电...

【编辑推荐】

🏡一部亲历者的记忆之书,与自己及同代人对话。

“《璩家花园》创造了一个‘记录’——它是我现有的十四部长篇小说中体量最大、时间跨度最长的作品。这部小说中有太多我的记忆。写作的时候,这些人就在我的眼前,就在我的身边。很显然,我正在和自己及同代人对话。”

🏡不同作家眼中,是不同的“人世间”。

致敬平民品格,续写当代《南京传》。

一座老宅院,三代人,七十年间的沉浮起落。正如《南京传》是以南京为窗口讲述中国历史,《璩家花园》也不仅是关于南京的故事,而是关乎人与时代关系的故事。

🏡一个像“阿甘”一样的傻小子“一事无成”的一生。

过好平凡的日子,也是一件了不起的本事。

“我想写一个有爱的男人,成功与否对他来说不重要。他爱一个人,可以爱一辈子。他的爱有着落,他是最幸福的人。”

🏡一个父亲留给女儿的人生故事。

渐渐远去的日子,在诉说中得以长存。

从传呼电话到BP机,从粮票到外汇券,从友谊商店到金陵饭店璇宫。小说不是历史,然而有时候,小说就是历史,比历史记录更真实。

🏡王德威、王安忆、余华、许子东、罗新倾情推荐。

“杨本芬三部曲”设计师唐旭匠心设计,再现小巷人家。

本书的装帧设计灵感来源于南京老城区影像。锈蚀的门窗、狭窄的街区、斑驳的墙壁、交织的晾衣绳,以及温暖灯光下的缝纫机剪影,细诉从光阴里流过的故事。

【内容简介】

相传,金陵璩家花园曾烜赫一时,人丁兴旺,后历经战乱,繁华不再。

20世纪50年代,留洋归国的费教授慕名到此,居住在摇摇欲坠的藏书楼遗址。结庐在人境,怡然自乐,他像遥远的古人一样生活。

1970 年,璩家花园搭起成排的简易棚。中学教师璩民有为费教授四处奔走,讨还薪水。他想挣得一百五十元“辛苦费”,买一台“蝴蝶派”缝纫机,向照顾儿子璩天井的“家庭妇女”李择佳求婚。她在内心,其实很愿意嫁给他。

90年代,最早一批个体户当街卖起了盐水鸭,璩家花园的有钱人突然多了起来。此时,天井告别了二十年钳工生涯,他开始着手修缮狭小的老屋,筑成温暖的小巢,等待服刑十年的妻子阿四早日回家。

……

世事如潮过,寻常百姓家。《璩家花园》是作家叶兆言最新长篇小说,以南京城南一座老宅院,两个家庭,三代人悲欣交集的人生故事为主线,书写共和国七十余载平民史诗。上山下乡、恢复高考、对外开放、出国潮、下海经商、国企改革、发展经济、棚户区改造……“璩家花园”目睹了主人公天井及一众亲朋好友和街坊邻居的命运起伏,也见证了当代重大历史时刻的轮番登场。

“它是我体量最大、时间跨度最长的作品。这部小说中有太多我的记忆,我正在和自己及同代人对话。”叶兆言说,“这本书留给女儿。”

【名家推荐】

叶兆言恒以其世故练达的声音,娓娓讲述人情冷暖,世事升沉。我以为在描摹世情方面,他秉持了一以贯之的热忱。

——王德威

叶兆言比我小两岁,但他在我心中是一位宽厚“长者”,因为他金光闪闪的家世,他渊博的学问,以及他几十年来创作的一系列灿烂的作品,还因为叶兆言的忠厚、宽仁、淳朴、勤奋在作家群体中一直有口皆碑。

——莫言

兆言的故事总是引人入胜,我想这是来自他写作时令人尊敬的诚实。

—— 余华

叶兆言的性格为人绝对是儒家的,他是一个真正的读书人,满腹经纶,优雅随和,身上散发出某种旧文人的气息。

——苏童

叶兆言随和而骄傲、温和而坚决、恬淡却炽热,很少有人能像他这样,把完全矛盾的性格侧面结合得如此天衣无缝。真正有资格说“写作是我的生命”的人没有几个,叶兆言没有向文学发誓,也没有向生活发誓,但他用他漫长的、强有力的写作告诉大家:写作真的是叶兆言的生命。

——毕飞宇

如果放在古代,叶兆言大概是一个修史官。但与司马迁创作《史记》一样,叶兆言的历史书写并不是纯粹的历史记述,他背负着一份“大记忆”,一种个人化的历史想象力由此诞生。

——西川

在叶兆言身上,我们看到中国作家个人所具有的重要性,他能以个人之力牵起一种历史、一种我们需要顶住的闸门。

——陈晓明

璩家花园的创作者

· · · · · ·

-

叶兆言 作者

叶兆言 作者

作者简介 · · · · · ·

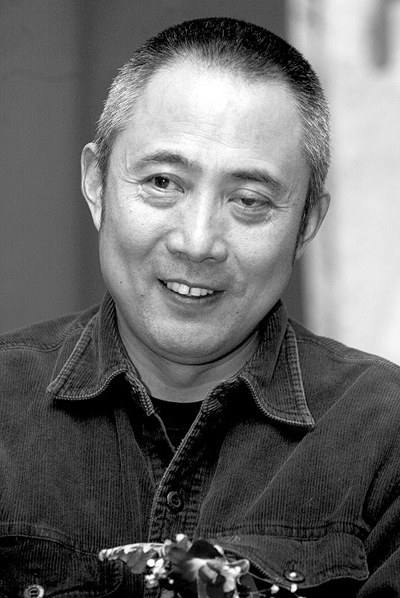

叶兆言

1957年出生,南京人。1974年高中毕业,进工厂当过四年钳工。1978年考入南京大学,1986年获得硕士学位。1980年代初期开始文学创作。

主要作品有八卷本《叶兆言中篇小说系列》,五卷本《叶兆言短篇小说编年》,长篇小说《一九三七年的爱情》《花煞》《别人的爱情》《没有玻璃的花房》《我们的心多么顽固》《很久以来》《刻骨铭心》《仪凤之门》《璩家花园》等,散文集《陈旧人物》《陈年旧事》《杂花生树》《群莺乱飞》等。《江苏读本》与《南京传》《南京人》为叶兆言的人文力作。

目录 · · · · · ·

第二章1954年 母亲,天井不知道那些往事

第三章1971年 青工天井和阿四,齐腰赛似裤

第四章1957年 麻雀之劫,穿猎装的璩民有

第五章1979年 婚礼,第八个是铜像

第六章1964年 费教授,政协委员

· · · · · · (更多)

第二章1954年 母亲,天井不知道那些往事

第三章1971年 青工天井和阿四,齐腰赛似裤

第四章1957年 麻雀之劫,穿猎装的璩民有

第五章1979年 婚礼,第八个是铜像

第六章1964年 费教授,政协委员

第七章1976年 1976

第八章1983年 民天文化

第九章1986年 阿五的分尸案

第十章1989年 李择佳的最后岁月

第十一章1999年 璩达的高考之年

第十二章2019年……

后记

· · · · · · (收起)

原文摘录 · · · · · ·

-

吃饭成为人生最重要的事,一般人每日所思所谈,最为关注的就是上街购买,争购副食品,燃煤炉煮菜做饭。像费教授这样的高级知识分子,著名的老教授老先生,也是一日三餐,早早地赶到食堂排队等待,难免瞻望鹄立,得则就桌而食,急吞大嚼,嘴唇上下合触“翩翩”有声,所谓快速“齿决”者矣。费教授是一个很斯文的人,手上拿着一根拐杖,非常注重风度礼节,这时候也顾不上文雅,没那么多的讲究。 (查看原文) —— 引自章节:第六章1964年 费教授,政协委员 -

对于阿四和天井这一代人来说,渐渐远去的历史从来就是用来聊天的,都是靠聊天说出来的,说出来以后才存在。譬如天井在过去,根本弄不明白什么叫右派,甚至都没听说过,“地富反坏右”只是个很笼统的词儿。虽然父亲民有就是右派,天井能够知道右派这事,完全还是因为右派改正错划。阿四也是,她根本不知道天井他爸是右派,直到听人事处政工小宗说要销毁什么材料,才知道民有是右派,她才知道世界上还有右派的故事。阿四也不知道她们还曾经有过钱,她的父亲还想过要安装电话。 (查看原文) —— 引自章节:第九章1986年 阿五的分尸案

喜欢读"璩家花园"的人也喜欢的电子书 · · · · · ·

喜欢读"璩家花园"的人也喜欢 · · · · · ·

璩家花园的书评 · · · · · · ( 全部 46 条 )

叶兆言:我想尽我的可能,把1949年以后的历史写出来

南京的多少故事,一如费教授的日记

我阅读的第519本书|在《璩家花园》中,我最喜欢的人物是天井

> 更多书评 46篇

以下书单推荐 · · · · · · ( 全部 )

- 他山之玉 (鶴景)

- 亚洲周刊2024年十大小说 (9 de Julio)

- 书单|【新书过眼录·中国大陆】2024(续) (普照)

- SP猪式会社员工读物(2024年版) (天蝎小猪)

- 书 (Jack)

谁读这本书? · · · · · ·

二手市场

· · · · · ·

- 在豆瓣转让 有1431人想读,手里有一本闲着?

订阅关于璩家花园的评论:

feed: rss 2.0

3 有用 非必要不填昵称 2025-10-03 17:27:25 江苏

沈从文有个中篇《玉家菜园》,他来个《璩家花园》。超级啰嗦,应该送给ai弄个缩写版,榨去9/10的水分,大概才能看下去

12 有用 黎戈 2024-10-08 16:38:43 江苏

我妈的评价:“这本书的故事性很强,深深地吸引着我。有天早上我看到天井撞到保姆那段,心里紧张得很,晚上都不敢继续看下去,可见此书叙述生动、引人入戏。后来看到作者说他写到流泪处就不写了,怕读者也会流眼泪。”

6 有用 鼠王呦西 2025-03-18 08:20:18 河北

这是叶兆言写完南京传感觉不过瘾,把宏大历史解构了,给南京又填补了一部平民史啊。把眼光从高大城墙和秦淮河畔挪到了下岗证和墙上的拆字,从帝王气到烟火气的转变,给南京填充了血肉,给读者一个活生生的城市,也完美解答了南京人是怎么活成南京人的问题。要是我以前去南京旅游时候能先看过这本书,也不至于走马观花只看热闹了。

9 有用 陈闯闯 2025-01-11 22:38:07 广东

历史人生是厚重的,故事是散漫寡淡的。

4 有用 Nelly.L 2025-01-09 22:24:56 上海

与燕妮·埃彭贝克的《客乡》可以做对比,都是通过一个地点来讲述世易时移的故事,但哪个更有文学性还是挺明显的。