内容简介 · · · · · ·

从人生(人类生活)来讲人生,又从人心谈论人生,是帮助人类认识自己的好教材。此书揭示了人心实际是资借于社会交往而发展起来,同时,人的社会亦即建筑于人心之上,并且随着社会形态构造的历史发展而人心也自会有它的发展史。作者援引恩格斯“劳动在从猿到人转变过程中的作用”的论述,就人与自然相互间的影响关系引申论述整个人类从故至今的演化史。继而,作者就宗教与人生、道德——人生的实践的命题进行了深入浅出的论述。

人心与人生的创作者

· · · · · ·

-

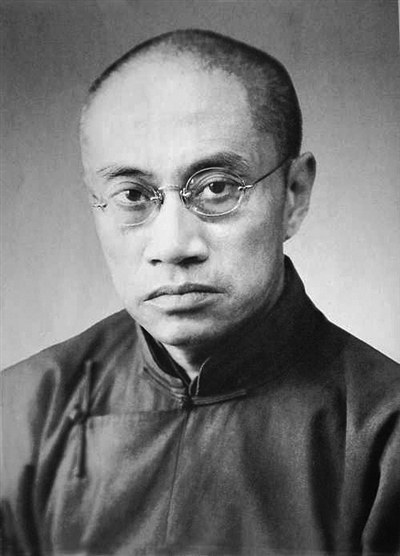

梁漱溟 作者

梁漱溟 作者

目录 · · · · · ·

自序一

自序二

日文译本序言

第一章 绪论(上)

第二章 绪论(下)

第三章 略说人心

第四章 主动性

第五章 灵活性

第六章 计划性

第一节 人心之基本特征(上)

第二节 人心之基本特征(下)

第三节 理智与本能(上)

第四节 理智与本能(下)

第五节 人类生命之特殊

第六节 略说自觉及意识(上)

第七节 略说自觉有意识(下)

第八节 知识与计划

第七章 我对人类心理的认识前后转变不同

第一节 意识与本能比较孰居重要

第二节 理性与理智之关系

第八章 自然与人、人与自然之间的关系

第九章 人资于其社会生活而得发展成人如今日者

第十章 身心之间的关系(上)

第十一章 身心之间的关系(中)

第十二章 身心之间的关系(下)

第十三章 东西学术分途

第十四章 人的性情、气质、习惯,社会的礼俗、制度(上)

第十五章 人的性情、气质、习惯,社会的礼俗、制度(下)

第十六章 宗教与人生

第一节 世界文明三大系

第二节 有关宗教问题的疏释

第三节 世间、出世间

第十七章 道德――人生的实践(上)

第十八章 道德――人生的实践(下)

第十九章 略谈文学艺术之属

第二十章 未来社会人生的艺术化

第一节 宗教失势问题

第二节 以美育代宗教

第二十一章 谈人类心理发展史

书成自记

编后记

· · · · · · (收起)

自序二

日文译本序言

第一章 绪论(上)

第二章 绪论(下)

第三章 略说人心

第四章 主动性

第五章 灵活性

第六章 计划性

第一节 人心之基本特征(上)

第二节 人心之基本特征(下)

第三节 理智与本能(上)

第四节 理智与本能(下)

第五节 人类生命之特殊

第六节 略说自觉及意识(上)

第七节 略说自觉有意识(下)

第八节 知识与计划

第七章 我对人类心理的认识前后转变不同

第一节 意识与本能比较孰居重要

第二节 理性与理智之关系

第八章 自然与人、人与自然之间的关系

第九章 人资于其社会生活而得发展成人如今日者

第十章 身心之间的关系(上)

第十一章 身心之间的关系(中)

第十二章 身心之间的关系(下)

第十三章 东西学术分途

第十四章 人的性情、气质、习惯,社会的礼俗、制度(上)

第十五章 人的性情、气质、习惯,社会的礼俗、制度(下)

第十六章 宗教与人生

第一节 世界文明三大系

第二节 有关宗教问题的疏释

第三节 世间、出世间

第十七章 道德――人生的实践(上)

第十八章 道德――人生的实践(下)

第十九章 略谈文学艺术之属

第二十章 未来社会人生的艺术化

第一节 宗教失势问题

第二节 以美育代宗教

第二十一章 谈人类心理发展史

书成自记

编后记

· · · · · · (收起)

丛书信息

· · · · · ·

世纪人文系列丛书·世纪文库(共259册),

这套丛书还有

《国民经济学原理》《孟和文存》《教育通论》《实用人类学》《神话与诗》

等

。

喜欢读"人心与人生"的人也喜欢 · · · · · ·

人心与人生的书评 · · · · · · ( 全部 29 条 )

读书|人心的力量——读《人心与人生》

《这个世界会好吗》中记述,梁漱溟对艾凯说他最重要的一本书是《人心与人生》,这奠定了《人心与人生》在梁老先生著作中的地位。 从书名可知,人心与人生相互关连,相互影响,人心是人生的方向,人生是人心的镜子。有什么样的人心,才会有什么样的人生。梁老先生推崇“廓然大公...

(展开)

> 更多书评 29篇

论坛 · · · · · ·

| 11月1日,北京单向空间,梁培恕谈“我的父亲梁漱溟” | 来自文景 | 2014-10-29 12:07:13 |

这本书的其他版本 · · · · · · ( 全部5 )

-

上海人民出版社,B_上海人民出版社 (2011)8.2分 423人读过

-

上海人民出版社 (2018)7.6分 66人读过

-

学林出版社 (1984)8.3分 65人读过

-

臺灣商務印書館 (2013)暂无评分 5人读过

以下书单推荐 · · · · · · ( 全部 )

- 【世纪人文】系列之“世纪文库·中国部分”——上海世纪出版集团 (彼岸)

- 五经大义;诸子要旨;历代通鉴;中国思想文化通论 (Lightsage)

- 学人文丛-梁漱溟 (白露@思勉)

- 世纪人文系列丛书——世纪文库——中国部分 (爱玛·包法利)

- 我的民国学术Ⅰ (羊的门)

谁读这本书? · · · · · ·

二手市场

· · · · · ·

订阅关于人心与人生的评论:

feed: rss 2.0

7 有用 第五象限 2012-07-30 17:28:41

序言就让我叹为观止。他自己所说的为我自己生活作主的思想和见解。书上把大体告诉你,接下来,你要成为思考者。总得来说,这是本教你去思考的书

19 有用 阿特米斯雷宣 2015-05-20 16:45:49

无法忍受。所谓大家,原来就是什么都懂一点儿,却又什么都不深究。汉语圈“国学”学人,总有这种以通才自居,而其实生拉硬拽,强行穿越学科界限者。你跟他讲你的专业,他就会跟你讲他的杂学旁收;你跟他讲你的杂学旁收,他却会跟你讲他的专业。然而此等伎俩,唬我国人,却无往而不利;国人无知,可悲可叹;哲人无耻,可气可恨。

0 有用 解梦师绿酱 2015-08-02 21:19:43

感觉对我而言有用的干货(读书笔记)几乎都在前半部分?

10 有用 海阔天空祝沽笙 2013-03-31 20:25:53

梁老自认为这是他最重要的一本书,但在我看来简直味同嚼蜡。断断续续啃了半个月的桦树皮,对他晚年的学究气不甚了然。一个大学者,越是有建功立业之才,越是要警惕晚年对历史地位的膜拜。不知我的批评得当与否。

2 有用 子非鱼 2011-06-14 16:00:55

梁先生的文,一直绕来绕去0.0

0 有用 晴柔 2023-06-01 17:58:19 德国

今天课上Kurtz老师和我们讨论了这本书和梁漱溟的哲学

0 有用 潜流Underflow 2023-03-24 17:32:06 湖北

补标。感觉莫名其妙。

0 有用 茅十八 2023-03-24 00:06:53 北京

能看出 梁漱溟是一生的思想者,不过他的成果现在我的不是很满意,早期作品更对我味口

0 有用 原木 2023-03-13 12:45:44 山东

慎微取择,于心有应。

0 有用 婷婷 2022-10-23 10:28:23 江苏

无聊 @2020-07-29 23:09:35