心灵的探寻的创作者

· · · · · ·

-

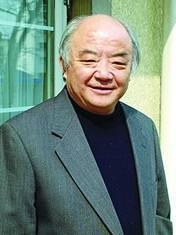

钱理群 作者

钱理群 作者

作者简介 · · · · · ·

钱理群,一生裁为四截。前二十一年,算是入世前的准备,1939年出生重庆,在南京读小学、中学,在北京大学亲历反右运动;中间十八年,在边远地区贵州安顺小城中等专业学校教书,在社会底层经历了大饥荒和文化大革命;1978年重返北京,与北京大学青年学生、同代友人一起,风风雨雨二十四个春秋,并写有多部研究周氏兄弟和现代知识分子精神史的著作;2002年退休后五年,又回归中学和贵州,关注语文教育、西部农村教育、地方文化研究和青年志愿者运动,同时从事现代民间思想史研究。七十五年的生命,和两个空间——贵州与北大,一个群体——中国的年轻人,建立了血肉的联系,其主要连接纽带,则是鲁迅。

原文摘录 · · · · · · ( 全部 )

-

敌人的‘无物之阵’,……使鲁迅始终处于神经高度紧张状态,时时警戒着不知将从何而来的迫害,这种对于迫害的预感、猜疑,刺激着鲁迅的想象力与情感,激起了他无休止的躁动不安与迎战冲动,他已经习惯于在想象与思考中,将来自敌手的最微小的各种征候,联串起来,形成严重的结论,作出强烈的反应。p126 (查看原文) —— 引自章节:钱理群《心灵的探寻》读书笔记 -

在四五六十年代占据支配地位的毛泽东对鲁迅的经典评价中,可以看出一种重结果而不重过程的趋向,即注重鲁迅结论的正确,不注重鲁迅在得出正确结论之前探索的曲折与痛苦;注重鲁迅行动的坚决勇敢,不注重鲁迅在坚决勇敢行动之前的犹豫与彷徨;注重鲁迅对于民族的忠诚与热忱,不注重鲁迅对于民族的失望,对民族弱点的憎恨,以及由此引起的矛盾与斗争,等等。人们看到的是“英雄”的鲁迅,却不重视鲁迅怎样成为英雄的探讨,有意无意地忽略鲁迅平凡的一面,更不愿正视作为英雄的鲁迅的内在矛盾与痛苦。对于鲁迅的这种“注重结果,不注重过程”的观察方法,是反映了那个特定时代的社会思维习惯与社会心理的。在那个时代,人们普遍不无盲目地认为,我们对于一切已经有了结论,只需要按“既定方针”办事,依照现成的楷模去行动就够了,探索只是少数“伟大人物”的事。 (查看原文) —— 引自章节:引言

> 全部原文摘录

丛书信息

· · · · · ·

文艺探索书系(共24册),

这套丛书还有

《思维论》《禅意与化境》《世纪初的苦魂》《突围表演》《探索戏剧集》

等

。

喜欢读"心灵的探寻"的人也喜欢 · · · · · ·

心灵的探寻的书评 · · · · · · ( 全部 9 条 )

1988年出版,在我看来是钱理群的巅峰之作

这本书是大一时在图书馆读的,今天突然想起来,隐约觉得对自己影响挺大的,想再买来读一读,但亚马逊和当当目前都是缺货状态。这本我认为是钱理群的巅峰之作,也许跟89之前出版也有一定关系。 这本书甚至可以说助长了我的倔脾气,如今再次阅读的话,不知道会有怎样的感受。

(展开)

> 更多书评 9篇

论坛 · · · · · ·

| 拜托各位投票,把封面换一下好吗。 | 来自小宇宙 | 1 回应 | 2015-06-06 19:00:54 |

这本书的其他版本 · · · · · · ( 全部4 )

-

河北教育出版社 (2005)8.2分 299人读过

-

生活·读书·新知三联书店 (2014)8.6分 305人读过

-

北京大学出版社 (1999)8.4分 282人读过

在哪儿借这本书 · · · · · ·

以下书单推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁读这本书? · · · · · ·

二手市场

· · · · · ·

- 在豆瓣转让 有45人想读,手里有一本闲着?

订阅关于心灵的探寻的评论:

feed: rss 2.0

0 有用 voldemort 2009-12-30 13:07:39

很浓的时代味道,但的确是入门的好书

0 有用 胠箧 2009-10-23 10:37:51

全面而深刻

0 有用 北卅研 2017-11-27 18:16:05

补标记。不管怎样,初读时的心情都是难以忘记的。

0 有用 书斋电路 2012-08-21 21:52:19

电脑超星

0 有用 Caleb 2019-11-05 01:44:38

社图书馆。从当时的时代说,立意很新。从现在的时代说,论述里的马列怎么读怎么别扭。