校勘学释例的创作者

· · · · · ·

-

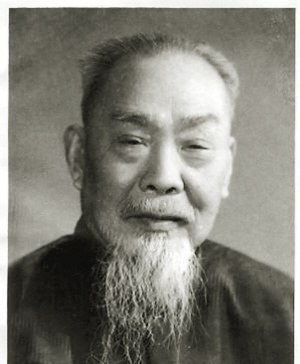

陈垣 作者

陈垣 作者

原文摘录 · · · · · · ( 全部 )

-

昔人所用校书之法不一,今校《元典章》所用者四端:一为对校法。即以同书之祖本或别本对读,遇不同之处,则注于期旁。刘向《别录》所谓“一人持本,一人读书,若怨家相对者”,即此法也。此法最简便,最稳当,纯属机械法。其主旨在校异同,不校是非,故其短处在不负责任,虽祖本或别本有讹,亦照式录之;而其长处则在不参己见,得此校本,可知祖本或别本之本来面目。故凡校一书,必须先用对校法,然后再用其他校法。 二为本校法。本校法者,以本书前后互证,而抉摘其异同,则知其中之谬误。吴缜之《新唐书纠缪》,汪辉祖之《元史本证》,即用此法。此法于未得祖本或别本以前,最宜用之。予於《元典章》曾以纲目校目录,以目录校书,以书校表,以正集校新集,得其节目讹误者若干条。至于字句之间,则循览上下文义,近而数页,远而数卷,属词比事,抵牾自见,不必尽据异本也。 三为他校法。他校法者,以他书校本书。凡其书有采自前人者,可以前人之书校之,有为后人所引用者,可以后人之书校之,其史料有为同时之书所并载者,可以同时之书校之。此等校法,范围较广,用力较劳,而有时非此不能证明其讹误。丁国钧之《晋书校文》,岑参之《旧唐书校勘记》,皆此法也。 四为理校法。段玉裁曰:“校书之难,非照本改字不讹不漏之难,定其是非之难。”所谓理校法也。遇无古本可据,或数本互异,而无所适从之时,则须用此法。此法须通识为之,否则卤莽灭裂,以不误为误,而纠纷愈甚矣。故最高妙者此法,最危险者亦此法。昔钱竹汀先生读《后汉书·郭太传》,太至南州过袁奉高一段,疑其词句不伦,举出四证,后得闽嘉靖本,乃知此七十四字为章怀注引谢承书之文,诸本皆儳入正文,惟闽本独不失其旧。今《廿二史考异》中所谓某当作某者,后得古本证之,往往良是,始服先生之精思为不可及。经学中之王、段,亦庶几焉。若《元典章》之理校法,只敢用之于最显然易见之错误而已,非有确证,不敢藉口理... (查看原文) —— 引自第129页 -

证实之法,最可靠的是根据最初底本,其次是最古传本,其次是最古引用本文的书。万一这三项都不可得,而本书自有义例可寻,前后互证,往往也可以定其是非,这也可算是一种证实。此外,虽有巧妙可喜的改读,只是校者某人的改读,足备一说,而不足成为定论。 (查看原文) —— 引自第5页

> 全部原文摘录

喜欢读"校勘学释例"的人也喜欢 · · · · · ·

-

- 目录版本校勘学论集 9.5

-

- 宋本群經義疏的編校與刊印 8.2

-

- 敦煌写本文献学 9.5

-

- 古典目录学(修订本) 8.5

-

- 宋代經書注疏刊刻研究 9.7

-

- 历史的空间与空间的历史 8.6

-

- 古文献学讲义 9.3

-

- 日本国見在書目録詳考(三冊) 9.3

-

- 隋书经籍志考证 9.7

-

- 榆枋斋学林 9.8

校勘学释例的书评 · · · · · · ( 全部 6 条 )

> 更多书评 6篇

这本书的其他版本 · · · · · · ( 全部5 )

-

中华书局 (2004)9.5分 402人读过

-

中华书局 (2016)9.6分 199人读过

-

上海书店 (2023)9.9分 23人读过

-

上海书店出版社 (1997)暂无评分 16人读过

以下书单推荐 · · · · · · ( 全部 )

- 大家小书 (文禾斗)

- 精选ng (隐名)

- 中国古典文学基础书目 (毋我斋主)

- 开人眼目的书 (在路上)

- 书海 第001编 (贝奥武夫无敌)

谁读这本书? · · · · · ·

二手市场

· · · · · ·

- 在豆瓣转让 有22人想读,手里有一本闲着?

订阅关于校勘学释例的评论:

feed: rss 2.0

0 有用 文禾斗 2017-11-25 15:30:02

不读此书不知校勘之难。

0 有用 深海之寻 2020-03-20 17:27:10

略看,记大概和印象深刻之处(看完忘得差不多了已经)

0 有用 入王舟 2021-10-10 21:15:26

粗翻一过,欲读书必先精校书。

1 有用 六繁 2021-09-06 12:31:29

“沈刻《元典章》……写刻极精,对校极差,错漏极多,最适合为校勘学的反面教材。”XD

0 有用 9Felix 2021-10-11 10:04:48

懂了,但是好像又没懂😅