出版社: 生活·读书·新知三联书店

出版年: 2001-4

页数: 383

定价: 44.00元

装帧: 平装

丛书: 陳寅恪集(三联2001版)

ISBN: 9787108009425

内容简介 · · · · · ·

本书是陈寅格集,主要内容包括寒柳堂集、金明馆业稿初编、金明馆业稿二编、隋唐制度渊源略论稿、唐代政治史述论稿、元白诗笺登稿、柳如是别传、诗集、书信集、说书札记一集、说书札记二集、说书札记三集、讲义及杂稿详细的内容。作者认为,一个人在为人行事上不能持有双重道德标准,而以两种或多种标准为自己行为的不一互做辩解,他在本书中对此有极深刻的分析。他说:纵览史乘,凡士大夫阶级之转移升降,即新道德标准与旧道德标准,新社会风习与旧社会风习并存杂用。各是其是,而互非其非也。斯诚亦事实之无可如何者。虽然,值此道德标准社会风习纷乱变易之时,此转移升降之士大夫阶级之人,有贤不肖拙巧之分别,而其贤者拙者,常感受痛苦,终于消灭而后已。其不肖者巧者,则多享受欢乐,往往富贵荣显,身泰名遂。其故何也?由于善利用或不善利用此两种以上不同之标准及习俗,以应付此环境而已。作者作为中西文化养育...

本书是陈寅格集,主要内容包括寒柳堂集、金明馆业稿初编、金明馆业稿二编、隋唐制度渊源略论稿、唐代政治史述论稿、元白诗笺登稿、柳如是别传、诗集、书信集、说书札记一集、说书札记二集、说书札记三集、讲义及杂稿详细的内容。作者认为,一个人在为人行事上不能持有双重道德标准,而以两种或多种标准为自己行为的不一互做辩解,他在本书中对此有极深刻的分析。他说:纵览史乘,凡士大夫阶级之转移升降,即新道德标准与旧道德标准,新社会风习与旧社会风习并存杂用。各是其是,而互非其非也。斯诚亦事实之无可如何者。虽然,值此道德标准社会风习纷乱变易之时,此转移升降之士大夫阶级之人,有贤不肖拙巧之分别,而其贤者拙者,常感受痛苦,终于消灭而后已。其不肖者巧者,则多享受欢乐,往往富贵荣显,身泰名遂。其故何也?由于善利用或不善利用此两种以上不同之标准及习俗,以应付此环境而已。作者作为中西文化养育大的一代学人,在为人处事、为学为文,特别是时势变迁、道德混杂之时,能以极清醒的判断,持一认定之道德标准而行事,绝不以享受欢乐,富华荣显而稍有改变,这是何等的气节。

元白诗笺证稿的创作者

· · · · · ·

-

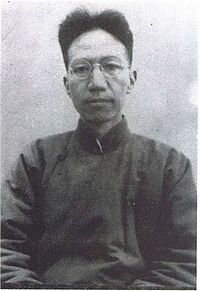

陈寅恪 作者

陈寅恪 作者

作者简介 · · · · · ·

陈寅格,江西修水人。早年留学日本及欧美,行后就谈读於德国柏林大学、瑞士苏黎世大学、法国巴黎高等政治学校和叛国哈佛大学。一九二五年受聘清华学校研究院遵师、回国任教,后任清华大学中文、历史系合聘教授,兼任中央研究院理事、历名语言研究所研究员、第一组主任及故宫博物院理事等,其后当写为中央研究院院士。一九三七年[芦沟桥事变]后挈全家离北平南行,先后任教于西南联合大学、香港大学、广西大学和燕京大学。一九三九年被南迁广州,任华南大学教授,一九五二年后为中山在学教授。一九五五年后并为中国科学院社会科学部委员。

目录 · · · · · ·

第二章 琵琶引

第三章 连昌宫词

第四章 艳诗及悼亡诗

附:读莺莺传

第五章 新乐府

第六章 古题乐府

附 论 (甲)白乐天之先祖及后嗣

(乙)白乐天之思想行为与佛道关系

(丙)论元白诗之分类

(丁)元和体诗

(戊)白乐天与刘梦得之诗

附校补记

· · · · · · (收起)

原文摘录 · · · · · · ( 全部 )

-

诗云:间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。 寅恪案:汪本及全唐诗本俱作“幽咽泉流水下滩”,而于水字下注云:“一作冰。”滩字下注云:“一作难。”卢校本作“水下难”,于难字下注滩字。那波本作“冰下滩”。 段玉裁经韵楼集捌与阮云台书云: 白乐天“间关莺语花底滑,幽咽泉流水下滩”,“泉流水下滩”不成语,且何以与上句属对?昔年曾谓当作“泉流冰下难”,故下文接以“冰泉冷涩”。“难”与“滑”对,“难”者“滑”之反也。莺语花底,泉流冰下,形容涩滑二境,可谓工绝…… 其说甚是,今请更申证其义。 一与本集互证。白氏长庆集陆肆筝云: 霜佩锵还委,冰泉咽复通。 正与琵琶引此句章法文字意义均同也。 二与与此诗有关之微之诗互证。元氏长庆集贰陆琵琶歌中词句与乐天此诗同者多矣。如“霓裳羽衣偏宛转”,“六幺散序多笼撚”,“断弦砉騞层冰裂”诸句,皆是其例。惟其中: 冰泉呜咽流莺涩。(可参元氏长庆集壹柒赠李十二牡丹花片因以饯行七绝 “莺涩馀声絮堕风”之句。) 一句实为乐天“间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难”二句演变扩充之所从来。取元诗以校白句,段氏之说,其正确可以无疑。然则读乐天琵琶引,不可不并读微之琵琶歌,其故不仅在两诗意旨之因革,可藉以窥见。且其字句之校勘,亦可取决一是也。 又微之诗作“流莺涩”,而乐天诗作“间关莺语花底滑”者,盖白公既扩一而成二句,若仍作涩,未免两句同说一端,殊嫌重复。白诗以滑与难反对为文,自较元作更精进矣。 又元氏长庆集贰陆何满子歌(原注云:张湖南座为有熊作。)略云: 我来湖外拜君侯,正值灰飞仲春琯。缠绵叠破最殷勤,整顿衣裳颇闲散。冰含远溜咽还通,莺泥晚花啼渐嬾。 又同集壹捌卢头陀诗序云: 元和九年,张中丞领潭之岁,予拜张公于潭。 旧唐书壹伍宪宗记下云: [元和八年冬十... (查看原文) —— 引自第56页 -

古今讀此詩者眾矣,雖所得淺深,各有不同,而於詩中所敍情事,多無疑及之者。惟南宋之洪邁,博學通識之君子也。其人讀樂天詩至熟,觀所著《容齋隨筆》論白詩諸條,可以為證。其涉及此詩而致疑於實無其事,樂天藉詞以抒其天涯淪落之感者,凡二條。兹迻寫於下,並附鄙見以辨釋之。 《容齋三筆》陸白公夜聞歌者條云: 白樂天《琵琶行》,蓋在尋陽江上為商人婦所作。而商乃買茶於浮梁,婦對客奏曲,樂天移船,夜登其舟與飲,了無顧忌。豈非以其為長安故倡女,不以為嫌耶?集中又有一篇題云,夜聞歌者。(寅恪案,在《白氏長慶集》拾。)時自京城謫尋陽,宿於鄂州,又在《琵琶行》之前。其詞曰,夜泊鸚鵡洲,秋江月澄澈。鄰船有歌者,發調堪悲绝。歌罷繼以泣,泣聲通復咽。尋聲見其人,有婦顏如雪。獨依帆檣立,娉婷十七八。夜淚似真珠,雙雙隋明月。借問誰家婦,歌泣何淒切。一問一霑襟,低眉終不說。陳鴻《長恨歌傳》云,樂天深於詩,多於情者也。故所遇必寄之吟詠,非有意於漁色。然鄂州所見亦一女子獨處,夫不在焉。瓜田李下之疑,唐人不議也。今詩人罕談此章,聊復表出。 又《容齋五筆》柒琵琶行海棠詩條云: 白樂天《琵琶行》一篇,讀者但羡其風致,敬其詞章,至形於樂府,詠歌之不足,遂以謂真為長安故倡所作。予竊疑之。唐世法綱雖於此為寬,然樂天嘗居禁密,且謫宦未久,必不肯乘夜入獨處婦人船中,相從飲酒,至於極絲彈之樂,中夕方去。豈不虞商人者,它日議其後乎?樂天之意,直欲摅寫天涯淪落之恨爾。東坡謫黄州,賦《定惠院海棠詩》,有陋邦何處得此花,無乃好事移西蜀。天涯流落俱可念,為飲一尊歌此曲。之句,其意亦爾也。或謂殊無一話一言,與之相似。是不然,此真能用樂天之意者,何必效常人章摹句寫而後已哉。 寅恪案:容齋之論,有兩點可商。一為文字敍述問題,一為唐代風俗問題。洪氏謂“樂天夜登其舟與飲,了無顧忌。”及“乘夜入獨處婦人船中,相從飲酒,至于極絲彈之樂,中夕方去。” 然... (查看原文) —— 引自章节:《琵琶行》之真实性

> 全部原文摘录

丛书信息

· · · · · ·

喜欢读"元白诗笺证稿"的人也喜欢 · · · · · ·

元白诗笺证稿的书评 · · · · · · ( 全部 28 条 )

不为无聊事,暑昼何以遣

> 更多书评 28篇

这本书的其他版本 · · · · · · ( 全部15 )

-

商务印书馆 (2015)9.5分 206人读过

-

生活·读书·新知三联书店 (2015)9.2分 168人读过

-

上海古籍出版社 (1978)9.1分 72人读过

-

译林出版社 (2020)5.8分 70人读过

在哪儿借这本书 · · · · · ·

以下书单推荐 · · · · · · ( 全部 )

- 中國古典文學研習綱要<中級:上> (L.C.)

- 1000+ 豆瓣9.0+的書 (Python)

- 陈寅恪 (老应)

- 私人藏书(从三世纪到九世纪) (Chimpden)

- 尋章摘句老雕蟲:推薦給兔叔叔的研究生閱讀 (匪廢費·老🐰)

谁读这本书? · · · · · ·

二手市场

· · · · · ·

订阅关于元白诗笺证稿的评论:

feed: rss 2.0

0 有用 半截龙女 2007-12-30 01:53:51

这本挺全的,大部分是我没看过的。

0 有用 海上花开 2007-02-15 05:17:37

史家读诗

0 有用 醋鱼 2018-03-07 19:04:40

今日读毕

1 有用 宇文飞升 2016-08-12 18:27:08

开创范式之作,然后人极难追摩。因以诗证史,难在以史识观照诗心,需要双重的学养与敏识。对比邓小军《唐诗说唐史》,其间功力之别真不可以道里计!则义宁此作殆成绝响与?

3 有用 惠山老翁 2019-07-31 08:44:00

多有妙趣,然殊觉琐碎。第四章评元微之之再娶,用一“诈”字,总觉过于苛刻,与陈公自己所强调的“了解之同情”颇相违背。

0 有用 无明 2024-04-21 11:04:33 上海

细微探究。

0 有用 眷念 2024-03-22 19:56:10 湖南

正贤者以拙而失败之时

0 有用 神策中尉鸭 2024-02-25 05:28:16 北京

这部居然没有标记过?当年开启了我读诗词证史的新读书方向hhhh

0 有用 清明士人 2023-07-17 14:14:54 美国

我对唐史了解得太少了。

0 有用 格格淇淇 2023-07-07 20:33:30 陕西

此书虽属名著,却未必有多少人真的读过的。